《论语》“民可使由之,不可使知之”章述评

编辑

摘要:

“民可”二句出自《论语·泰伯》,为孔子所言。自汉魏以来,学者们从不同的角度对这两句话进行了充分的阐释。从经义角度看,这些解读可以分为以郑玄、朱熹和刘宝楠等人为代表的教化说,赵佑等人所支持的愚民说以及围绕何晏而形成的无所谓教化与愚民共三种。综合来看,三种观点都认同“民”这种说法含有贬抑色彩,并将之作为自己学说的基础,但由于愚民说既符合孔子的施政思想又有相关史实作为依据,并且在时间上也更接近《论语》的成书时代,因而在笔者看来更具合理性。

关键词: 《论语》 愚民 教化

“民可使由之,不可使知之”出自《论语·泰伯》(下略称“民可”),为孔子所言。[1]此二句由于涉及到统治者或说施教者与平民百姓之间的关系,加之其中所显示出的思想与孔子本人的一贯主张有所差异,因而为历代学者所关注。他们或是从字词训诂角度入手,或是由义理分析介入其中,提出自己对此章的看法。经过两千多年的积累与发展,这些见解已经形成了一份容量巨大的的思想清单,而当我们试图拨开阻隔在我们与历史事实之间的重重迷雾去探寻千百年前的圣人之意时,我们会发现,对这些纷繁复杂的旧有文献进行梳理实际上是一个不容忽视的工作,本文即试图从经义角度梳理历代学者对于此章的看法,并在此基础上简要谈谈笔者本人对此章章旨的理解。

一、愚民说

现存对此章最早的解读是郑玄在《论语注》中所进行的阐释,同汉代经学家崇尚考据的作风一致,郑玄也是在字词训诂的基础上(在此处即是通过对句中“民”和“由”二字的解释)来阐述其观点的:

“郑此《注》云:‘民,冥也,其见人道远。由,从也,言王者设教,务使人从之。若皆知其本末,则愚者或轻而不行。’”[2]

通过引文,我们可以看出,他将“民”视为“愚昧无知之人”,而将“由”作为“顺从、遵从”来解释。在此基础上,他指出孔子此言意在说明君王在设立教化时务必要使百姓顺从这些他所设定的内容或说规制,而如要使之无条件地遵循,就不能够让他们知晓自己施行这些教令背后的原由,因为倘若皆使其知之,则会造成“愚者或轻而不行”的后果。不难看出,此句的施动方是“王者”、被动方是“民”,可以说,在郑玄看来,孔子所持的实际上是“愚民”观点,其内涵即是“不使民皆知王者设教之本末”。在这里,郑玄认为孔子强调了“愚民”对于维持君主统治的重要作用,但应当注意到的是,“教”在这一过程中始终处于最为重要的地位,而“愚民”实际上是为了维系“教化”所采用的一种手段。

在笔者查阅到的材料中,这一观点的承续者是明末清初时期的几位学者,以颜元、赵佑以及刘开为代表。我们首先将目光集中到颜元的论述中:

《论语传注》:“颜习斋先生曰:‘此治民之定法也。修道立教,使民率由乎三纲五常之路,则会其有极,归其有极,此可使者也。至于三纲五常之具于心性,原于天命,使家喻而户晓之,则离析其耳目,惑荡其心思,此不可使知也。后儒圣学失传,乃谓不能使之知,非不使之知,于是争寻使知之术,而学术治道俱坏矣。’”[3]

由上文可知,相较于郑玄的泛泛而谈,颜元首先就明确地指出此章是在探讨治民之法,并且更进一步地阐明“由”与“知”的内容(即“之”所指代的)实际上就是“具于心性,原于天命”的三纲五常,而对于这一内容,万民“由之”则可达治世,但倘若他们明晰一定要遵循“三纲五常”背后的缘由,则会“离析其耳目,惑荡其心思”从而对统治带来不利,因此需要采取“愚民”的手段来维持统治,在这一点上,颜元与郑玄的观点是一致的。在文中,他也指出程朱所言的“教化说”(详见下文)实际上是将“不使之知”偷换为“不能使之知”(即没有能力使他们知道),这种情况带来的后果是学者竞逐“使知之术”,统治者隐匿于施政背后的缘由也为世人所知悉,最终天下将走向“学术治道俱坏”的穷途末路。

同一时期赵佑的观点与之并无太大的出入:

赵佑《温故录》云:“民性皆善,故可使由之。民性本愚,故不可使知之。王者为治但在议道自己,制法宜民,则自无不顺。若必事事家喻户晓,日事其语言文字之力,非惟势有所不給,而天下且于是多故矣,故曰不可。”[4]

从赵佑的论述中可以发现他其实是从“人性观”的角度出发来解释王者“愚民”的原因的。他认为百姓本身即具有“善”与“愚”两种与生俱来的天性,而之所以“可使由之”是因其“善”,“不可使知之”是因其“愚”。在此基础上,他又指出统治者为政应从自身出发以“议道”,根据民之实情来“制法”,而倘使所有人都知悉治理举措背后的缘由,就会导致所有人都去猜测统治者言语背后的含义以至于其它事项进于荒废,进而天下将多生出诸多变故来。由此,“愚民”在他看来就仅仅是统治者为了避免“民性本愚”所带来的不必要麻烦的一种手段,尽管他也提及了“使知之”的不良后果,但相较于颜元的夸张叙述而言他似乎显得更加平淡。

同持愚民说的刘开对于这一问题的阐释则比以上二位都要更为完善和深刻:

刘开《论语补注》:“非常之原,黎民惧焉。及甄厥成,天下晏知也。圣人利物济世,其创法制宜,用权行道,要使吾民之行之有裨而已,固不能使之晓吾意也。《易》曰:‘通其变,使民不倦。神而化之,使民宜之。’当其时,民无有不由者也,然岂能识其故乎?盘庚迁殷,民皆不欲,盘庚决意行之,诰谕再三,而民始勉强以从其后,卒相与安之。此可由不可知之明验也。子产治郑,都鄙有章,郑民始怨而后德之。故使之行其事可也,而欲使明其事则势有不能。是不可知者,卽其所可由者也。若如《集注》以可由为理之当然,《语类》以使之由之为教以人伦之事,则大不然。人伦日用之道,岂唯使民由之,并当使民知之。古者饮射读法原使民习其事而知其理,《孟子》云:‘谨庠序之教,申之以孝悌之义。’故民出则负耒,入则横经。由之则欲使知之,知之悉,则由之岂不更善?先王之时,妇人孺子皆知礼义,教使然也。以此为由,何不可知之有?至于以理之所以然为不可使之知,则是学者且不得闻,何况于民?其不可使亦不待言矣。”[5]

刘开的论述与此前所列举的诸家相比,其最大的特点就在于以事例来证明观点,这使得他的观点更具说服力。在这段论述中,他首先指出圣人治世需使百姓在遵照其旨行动时有所裨益,而要做到有所裨益就不能使百姓知晓圣人如此行事的原因,为了证明这一观点他以盘庚迁殷和子产治郑为例,指出“使之行其事可也,而欲使明其事则势有不能”。在证实这一观点之后,他又跳脱出来,指出由于当百姓遵循圣人(或是明君)所设定的原则时就已经能够使国家有所裨益,因此就没有必要再使他们“知之”。在这里我们可以发现刘开的“愚民”实际上是建立在“理”存在于君主心中,君主也因具有“理”而本身就能够治理好国家(即君主本身是圣人明君)这一前提之上的,在这一层面上此处也正同他在末尾所提出的因为现当下“理”在某种程度上已经失传了才不得已而重新采取“不可使之知”这一观点相吻合。除此之外,他也对朱熹在《集注》和《语类》中所提到的所“由”是人伦日用之道进行了驳斥,在他看来,人伦日用之道是可以使百姓“知”的,因为“知之悉,则由之更善”。

二、教化说

作为三种主要的观点之一,教化说实际上是在对愚民说的补充过程中逐渐形成的,因此它也不可避免地带有“愚民”的色彩,但是与愚民说强调君王的统治所不同,教化说认为“可使由”与“不可使知”的背后是圣人对世人的教化。教化说最早出现于北宋,相较于东汉时期经学家对于字词训诂的重视,这一时期的研究者更加注重从义理的角度对此前的儒家经典进行阐释。从时间上看,较早提出此说的是程颐、程颢,其言如下:

明道(程颢)曰:“民难与虑始,故不可使知之。先王所以为治者,非有隐蔽,但民不足与知,非可以家至而日见也。”伊川解曰:“民可使之由是道,不能使之皆知也。”[6]

或问:“‘民可使由之,不可使知之’,是圣人不使知之否?”曰:“非也,谓不可使知之也,盖圣人设教,非不欲人家喻户晓,比屋皆可封也,不可故也,但能使天下由之耳。夫欲使人尽知之,此是圣人不能,故曰‘不可使知之’。若曰圣人不使人知,岂圣人之心,是后世朝三暮四之术也。”[7]

通过以上的材料我们可以看出,程颐、程颢认为此章旨在探讨教化问题,圣人设教的目的是为了使百姓通晓,从而使得民众们可以遵照圣人教谕而行,但是他们指出这只是一种理想,实际上圣人本身就存有不足之处:他不能将教化完全覆盖普天之下的万民;同时,即便是受到教化的人,因为他们自身的愚昧(即“难与虑始”和“不足与知”),也仍会出现“不能知”的情况。二程之后,朱熹继承其观点从这个角度做出进一步阐释:

“民可使之由于是理之当然,而不能使之知其所以然也。程子曰:‘圣人设教,非不欲人家喻而户晓也,然不能使之知,但能使之由之尔。若曰圣人不使民知,则是后世朝四暮三之术也,岂圣人之心乎?’”[8]

“理之所当然者,所谓民之秉彝,百姓所日用者也。圣人之为礼乐刑政,皆所以使民由之也。其所以然,则莫不原于天命之性,虽学者有未易得闻者,而况于庶民乎?其曰不可使知之,盖不能使之知,非不使之知也,程子言之切矣。”[9]

在这两则材料中,他首先引入“理”这一概念:在他看来,“由”者、“知”者皆是理,不过所“由”者是“理之当然”,所不可“知”者是“理之所以然”。而两者之间,相较于作为民众每日所行之事的“理之当然”,源于“天命之性”的作为“理”本身内蕴的“理之所以然”则更难为世人所理解,也正因如此,他所说的“‘不能使之知’并非‘不使之知’”的观点才具有其合理性。在这一层面上,朱熹也就将儒家学派的圣人理念和统治者以愚民以御民的行为分离开来了。

除了以上的材料外,朱熹对于这一章仍有其它的一些论述:

“盖民但可使由之耳,至于知之,必待其自觉,非可使也。由之而不知,不害其为循理。及其自觉此理而知之,则沛然矣。必使知之,则人求知之心胜,而由之不安,甚者遂不复由,而惟知之为务,其害岂可胜言?释氏之学是已。大抵由之而自知,则随其浅深,自有安处,使之知,则知之必不至,至者亦过之,而与不及者无以异。此机心惑志之所以生也。”[10]

“古人初学,只是教他‘洒扫应对进退’而已,未便说到天理处。子夏之教门人,专以此,子游便要插一本在里面。‘民可使由之,不可使知之’,只是要他行矣而著、习矣而察,自理会得。须是匡之、直之、辅之、翼之,使自得之,然后从而振德之。今教小儿若不匡、不直、不辅、不翼,便要振德,只是撮那尖利底教人,非教人之法。”[11]

在上述的言论中,朱熹敏锐地指出:即便百姓自身难以察觉“理之所以然”也不能够去强行启发他们思考,相反,应当等待百姓自己逐渐察觉它,倘若违背了这种自然的过程,那么由于理解力与所知信息的不匹配,百姓就会出于他们强烈的求知心而感到不安,由此生发出“机心惑志”,“甚者遂不复由,而惟知之为务”。从这一方面讲,朱熹在认同二程“不可使知之”是出于圣人、百姓两方面原因的同时也指出了圣人在教化百姓过程中的某种隐忧,并且在“由”与“知”的活动中,朱熹更强调百姓的主体认知能力,他认为圣人在“知”这一行为中只能对百姓进行匡正与辅佐,而最终的领悟只能由百姓主动进行。

在笔者搜集到的材料中,此后对于“教化说”持认同态度的还有清代的凌鸣喈和刘宝楠[12]。

凌鸣喈[13]认为此章与上一章相承接并且由此提出两句中的“之”实际上是上一章所提到的《诗》、礼和乐。其后的刘宝楠则在郑玄[14]、凌鸣喈以及惠栋(《周易述》中的观点[15])观点的基础上对教化说进行了更加详细的分析:首先他提出了自己对“民”的理解,在他看来,“民”实际上并非传统上所理解的“万民”,而是经受过教育却并没能达到一定境界的人[16]与他所谓的“庸凡之众”,而“可使由之”与“不可使知之”也是针对这些人而言的。其次,他又继承惠栋的观点指出不同的人对于“道”的理解状况是不同的,人能否知悉“道”的关键在于其人是否具有仁德和才智。最后,他在融会三人观点基础上提出进行教化要因人而异:对于智者(贤和之人)他认为“可使知之”;而由于愚者不具有仁德和分辨是非的能力,所以即便“使知之”也会遭至轻视和怠慢以至带来不必要的麻烦,故而对愚者而言是“可使由之,不可使知之”。

三、其它看法

除了以上两种针锋相对的观点之外,在郑玄之后,围绕着另一位较早对此章提出自己见解的学者——魏晋时期的何晏,形成了一组与“教化说”相联系却又有所差别的阐释,主要观点分别如下:

何晏注:“由,用也,可使用而不可使知者,百姓能日用而不能知也。”[17]

皇侃疏:“此明天道深远,非人道所知也。由,用也。元亨日新之道,百姓日用而生,故云可使由之也;但虽日用而不知其所以,故云不可使知之也。张凭曰:‘为政以德,则各得其性。天下日用而不知,故曰可使由之。若为政以刑,则防民之为奸,民知有防,而为奸弥巧,故曰不可使知之。言为政当以德,民由之而已,不可用刑,民知其术也。’”[18]

邢昺正义:“此章言圣人之道深远人不易知也。由,用也。民可使用之而不可使知之者,以百姓能日用而不能知故也。”[19]

首先,从训诂方面来看,三人都认为“由”是“使用”之意,这看似同“愚民说”中郑玄的“由,从也”形成了一种对立,但实际上这两种解释是相近的,因为在句中无论是“用”还是“从”都是在统治者的默许下进行的,二者都具有“遵照而行动”的含义。

其次,三人在章义理解上均强调百姓对“道”只是“可用而不知”的。为了更好的把握这一情况我们首先从三人对“道”这一概念的理解入手:在文本中三者对“道”这一概念理解的差异是十分明显的。何晏的注解中“道”是并未言明的,同时也蕴含着它是由超越了“民”这一阶层的人或事物所规定的意味,但他并没有明确表明其来源于何处;而皇侃所认为的“道”指的是一种同“人道”相对立的“天道”抑或言之“元亨日新之道”,这种对立使得它具有鲜明的世俗性,同时“天”的修饰又使它带有一种先进的,对社会的发展有着积极影响的色彩;之后的邢昺则指出此“道”乃是圣人之道,这种观点在说明“道”本身的合法性的同时也表明了它的特殊性——只有“圣人”才能建立。经过对三人对“道”这一概念理解情况的分析,笔者认为这种认识经历了由模糊向清晰、由泛化向准确的发展过程,最终“道”成为了世俗社会中的一种标准,需要注意的是,这一演进的过程与此前两种观点的产生与变化并不冲突,因而无论是愚民说还是教化说中都有对此处的这种观念的体现。总而言之,虽然三人对“道”的理解有所不同,但是从中可以看出他们对“民”的态度却都是鄙抑的,这就牵扯到这一观点同愚民说与教化说之间的区别:在笔者看来,无论是愚民说还是教化说,它们的支持者都是强调“不可使(民)知之”的,即“知”的主动权在统治者的手中;而此处的三人却认为百姓“不知”是由于他们本身“不能知”,它指出的是“民”自身的能力缺陷,正是因为这种能力上的缺陷使他们即便是每日都在使用“道”却依旧茫茫然无所知,但即便如此,“知”的主动权仍由民众自己把握着。

最后一个方面即是这种观点同教化说之间的关系。相异之处在上文已经提到,此处不再赘述。相联系之处则正如在第二点中提到的,两者的发展在理论上讲(实际上亦如此)实际并不冲突,并且是相辅相成的,但就时间先后而言,何晏与皇侃的见解显然要早于以“二程”为依始的教化说,因而笔者认为教化说在某种层面上也受到了这一观点的影响,例如程颢之言“民难与虑始,故不可使知之。先王所以为治者,非有隐蔽,但民不足与知,非可以家至而日见也。”其中对“民”本身能力的鄙抑正同此处的观点有所联系,以及朱熹对百姓主体认知能力的强调也明显的受到了此种观点的影响。

除了上述三个方面之外还需要注意到,皇侃所引述的张凭的观点实际上脱离了以上三种看法,从治国角度为文中的“之”赋予新的含义。在他看来,前后两个“之”分别代表德治与刑罚,在此基础上,他通过刑政之危害反衬出德治的重要意义。

综上所述,自汉魏以降,历代论家从字词训诂以及义理解读的角度出发,对此章进行了较为充分的阐释,其中较为突出的即是愚民说与教化说两种观点。在此之外亦有许多学者提出其它的看法,从而为促进世人对此章的理解做出了积极的贡献。经过对这些观点的梳理,笔者认为,以上三种观点在“民处下位”这一层面上都具有一定的合理性,而相比之下愚民说可能更符合此句的原意,原因如下:

首先,有关“民”的理解。郑玄对此章中的“民”注曰:“冥也”,而这种“民”“冥”相通的用法实际上广泛存在于与当时的文献中,如《礼记·缁衣篇》记有“苗民匪用命”,孔颖达疏引郑玄对《吕刑》所作的注:“民,冥也,言未见仁道。”[20]《周礼·地官·遂人》亦有“致甿以田里”,郑玄注曰“变民言甿,异外内也”贾公彦疏曰:“民,冥也,盳者,懵懵。皆是无知之儿也。”[21]由此可知,“民”在当时确可做“冥”讲,且其意不出“冥然罔知者”。除此之外,考察《论语》全篇我们也可以发现“民”这一概念在《论语》中有着明显的贬抑意味:一方面,在同一语句或同一段话中,“民”往往同“君”、“君子”、“上”等地位较高的词对照出现,表示“地位低下之人”,此时它蕴含有依从上级、受上级指导的意味,例如,“君子笃于亲,则民兴于仁;故旧不遗,则民不偷。”(《论语·泰伯》)[22]。另一方面,有时在使用“民”这一称谓时实际上是省略了前面的“君”进而以“使民”、“教民”、“临民”、“莅民”、“务民”、“济众”等词汇表述君民关系,此句即是这种情况。由此可见,在孔子的认知中“民”具有“下”这一词义特点,它不仅表示着社会地位的低下,而且在很多情况下也有着道德知识处于下等的意味,例如“困而不学, 民斯为下矣。”(《论语·季氏》)以及“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜能久矣。”(《论语·雍也》)

其次,众所周知,孔子本人学说中最重要的部分即是他的政治思想,可以说他所提出的诸多观点都具有一个极为明确的出发点,即是为了维护周王朝的分封统治,并且在他的观念中“士”所应当掌握与从事之事乃是如何辅佐君王而非其它,正因如此,当“樊迟请学稼”时孔子才会表现得那样愤慨。为了维系原有的统治秩序,孔子十分强调“礼教”的作用,但这种“礼教”本身就已经将不同的世人划分成了不同的层级,他在《八佾》篇中前几章对季氏与“三家”批判就是很好的证明。此外,从《论语》的记述里看,“孔子以性近习远、上智下愚,论说人类本性;以上贵下贱、不得僭越,论说等级差别;以上行下效、风行草偃,论说道德教化;以见利忘义、小人难养,论说世风民情。”[23]结合第一个方面,孔子无论是在天性还是政治层面,他都划分出了一个区分善恶与好坏的标准,并且按照这种标准,百姓往往是在恶与坏的一面,加之“民”这种称谓本身就带有着浓厚贬抑意味,最终也就使得它在孔子的语境中也就成为了愚昧无知的象征[24]。依据这类说法,也很容易推导出“由‘天子’治理‘庶民’,由‘上智’管理‘下愚’,由‘君子’教化‘小人’”这样的思路。可以说孔子所认同的最合理的政治制度和施政模式即是圣者为君,贤者主政,为政以德,教化民众,而这种思路的逻辑前提是:广大民众有智能、识见、道德、品行等方面的缺陷。[25]在这个层面上,提出“民可使由之,不可使知之”也是自然而然的了。

以上即是笔者对三种观点中所共同表露出的对“民”的贬抑的情况的理解,在此之外,笔者认为愚民说相较于其它观点而言还有着以下的合理之处。

从时间角度看,身处于东汉的郑玄相较于其他论者更接近《论语》成书的时代,并且由于汉代的师学传统,郑玄作为当时注家的集大成者,其观点的来源在某些层面上可以上溯至西汉时期,因此笔者认为他所生发的理解也最有可能同孔子本人之意相契合。【笔者后按:现在看来此种推断实乃先入为主之见,汉儒思想已远孔子矣。】

其次,从历代文献的记录中可以发现,采取愚民说来劝告统治者发布政令的行为自东汉就已经开始并且延续时间久远[26],而与之类似的行为诸如盘庚迁殷和子产治郑则在孔子之前已经出现,且这些处于统治阶级的人往往强调的是“不可使知之”这一方面,因此可以说愚民说是有其广阔的历史基础的。

最后,经过以上几个方面的论述,当我们重新审视教化说与何晏等人的观点时我们可以看出它们都或多或少有着一定的缺陷。在教化说那里,它一方面缺少直接的现实依据,相关学者仅仅是从相较空泛的经义角度进行阐发,并且教化说本身也是在愚民说的基础上生发出来的,这些学者始终认为“民”是愚昧无知的,而这也是“不可使知之”的根本原因。另一方面也正如程树德所指出的,研究者在阐释的过程中常常有意无意地将“不可使知之”偷换成“不能使知之”,在这一层面上这种观点就被打上了“为圣人回护”的烙印[27]从而或多或少地缺失了客观性。而在何晏等人的观点中,他们将“不可使知之”理解为百姓自身的原因,这就否认了句中所明确显露出的施动意味,因而它也是值得商榷的。

总而言之,孔子对“民”持有贬抑态度这是明确的,而愚民说本身也因符合孔子政治思想的某些观点以及其它客观的原因而显示出其合理性,因而相较其它观点而言,笔者认为它更符合孔子本人的意见。此外,就其影响来看,尽管历代各家对此章的阐释不尽相同,但历代统治阶层大抵是依据愚民观点来施行政教的,在这一层面上,此章也确实为中国古代帝王加强中央集权提供了某种政治依凭,而相对应的也削弱了平等与民主的色彩。

脚 注 :

[1] 注:由于旧注中并未涉及清末以来所出现的对于句读划分问题的观点,但是这一争论亦不容忽视,此处笔者采取杨伯峻先生的看法,并认同杨逢彬先生于《论语新注新译》中对此说进行的证明。

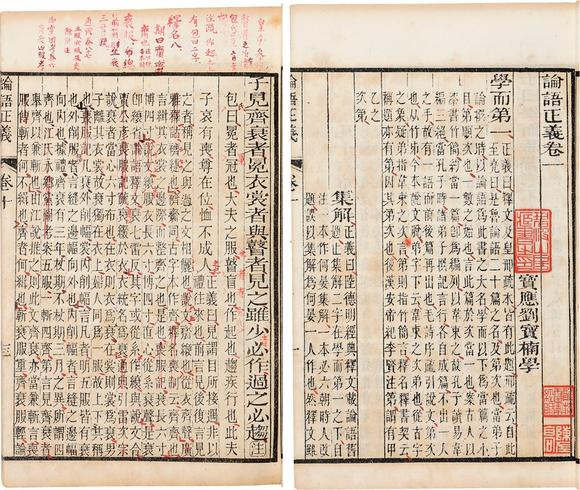

[2] [清]刘宝楠 撰,高流水 点校,《论语正义》,中华书局1990年版,第299-300页。

[3] 程树德 撰,程俊英、蒋见元 点校,《论语集释》,中华书局1990年版,第533页。

[4] 程树德 撰,程俊英、蒋见元 点校,《论语集释》,中华书局1990年版,第532-533页。

[5] 程树德 撰,程俊英、蒋见元 点校,《论语集释》,中华书局1990年版,第533页。

[6] [宋]朱熹 撰,[清]纪昀 编纂,《论孟精义》,《影印文渊阁四库全书》,北京出版社2012年版,第198册,第191页。

[7] 同上

[8] [宋]朱熹 撰,《论语集注》,《四书章句集注》,中华书局1983年版,第105页。

[9] [宋]朱熹 撰,黄坤校点,《四书或问》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2001年版,第259页。

[10] [宋]朱熹 撰,[清]纪昀 编纂,《晦庵集(二)》,《影印文渊阁四库全书》,北京出版社2012年版,第1144册,第134页。

[11] [宋]黎靖德 编,王星贤 点校,《朱子语类》,中华书局1986年版,第3册,第1206-1207页。

[12] 刘宝楠观点如下:

凌氏鸣喈《论语解义》以此章承上章《诗》礼乐言,谓“《诗》礼乐可使民由之,不可使知之”,其说是也。愚谓上章是夫子教弟子之法,此“民”亦指弟子。《孔子世家》言:“孔子以《诗》《书》礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者有七十二人。”身通六艺,则能兴、能立、能成者也。其能兴、能立、能成,是由夫子教之,故《大戴礼》言其事云:“说之以义而视诸体”也。此则可使知之者也。自七十二人之外,凡未能通六艺者,夫子亦以《诗》《书》礼乐教之,则此所谓“可使由之,不可使知之”之民也。谓之“民”者,《荀子·王制篇》:“虽王公士大夫之子孙,不能属于礼义,则归之庶人。”“庶人”即“民”也是也。郑(玄)此《注》云:“民,冥也,其见人道远。由,从也,言王者设教,务使人从之。若皆知其本末,则愚者或轻而不行。”郑君虽泛说人道,其义亦未为误。盖《诗》礼乐,皆不外言人道也。《春秋繁露·深查名号篇》:“民者,暝也。”民之号,取之暝也。“冥”、“暝”皆无知之貌。《注》先释“民”为“冥”,后言“愚者”,正以民即愚者,非泛言万民也。本末犹终始轻重,若皆使民知之,则愚者以己为知道而轻视之,将恐不能致思,妄有解说,或更为訾议,致侮圣言也。《孟子·尽心篇》:“孟子曰:‘行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者,众也。’”众谓庸凡之众,即此所谓民也。《礼·缁衣》云:“夫民闭于人而有鄙心。”《注》:“言民不通于人道而轻心鄙诈,难卒告谕。”即此章之义。说者以民为群下之通称,可使由不可使知,乃先王教民之定法,其说似是而非。《韩诗外传》:“《诗》曰‘俾民不迷’,昔之君子,道其百姓不使迷,是以威厉而刑厝不用也。故形其仁义,谨其教道,使民目晰焉而见之,使民耳晰焉而闻之,使民心晰焉而知之,则道不迷而民志不惑矣。《诗》曰‘示我显德行’,故道义不易,民不由也;礼乐不明,民不见也。《诗》曰‘周道如砥,其直如矢’,言其易也;‘君子所履,小人所视’,言其明也。”据《外传》之文,则先王教民,非概不使知者。故家立之塾,党立之庠,其秀异者,则别为教之,教之而可使知之也。若其愚者,但使由之,俾就于范围之中,而不可使知其义,故曰“君子议道自己,而置法以民”。

刘宝楠正义何晏注,正义曰:“由用”,见《诗》“君子阳阳”《传》,亦常训也。《易·系辞传》:“仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知,故君子之道鲜矣。”惠氏栋《周易述》:“见仁见知,贤和之过,日用不知,愚不肖之不及。”是言民不可知道也。然虽不知而能日用,则圣人鼓万物之权,故《易传》又曰:“显诸仁,藏诸用。”(见于 [清]刘宝楠 撰,高流水 点校,《论语正义》,中华书局1990年版,第299-300页。)

[13] 观点如下:“凌氏鸣喈《论语解义》以此章承上章《诗》礼乐言,谓‘《诗》礼乐可使民由之,不可使知之’。”见于 [清]刘宝楠 撰,高流水 点校,《论语正义》,中华书局1990年版,第299-300页。

[14] 见第一部分中所引出的郑注原文。

[15] 刘宝楠引惠栋在《周易述》中的观点并加以阐发,原文如下:“惠氏栋《周易述》:‘见仁见知,贤和之过,日用不知,愚不肖之不及。’是言民不可知道也。然虽不知而能日用,则圣人鼓万物之权,故《易传》又曰:‘显诸仁,藏诸用。’” 出处同上。

[16] 注:包括孔子七十二门徒之外的其它弟子以及“不能属于礼义”的王公贵族之子,此处有对于凌鸣喈观点的继承。

[17] [魏]何晏等 注,[宋]邢昺 疏,《论语注疏》,《十三经注疏》,上海古籍出版社1997年版,下册,第2478页。

[18] [魏]何晏 集解,[梁]皇侃 义疏,王云五主编,《论语集解义疏》,商务印书馆1937年版,第2册,卷四,第107页。

[19] 同15注。

[20] [汉]郑玄 注,[唐]孔颖达 正义,吕友仁整理,《礼记正义》,上海古籍出版社2008年版,下册,第2104页。

[21] [汉]郑玄 注,[唐]贾公彦 疏,黄侃经文句读,《周礼注疏》,《十三经注疏》之四,上海古籍出版社1990年版,第232页。

[22] 相近的还有 “子曰:‘上好礼,则民易使也。’”(《论语·宪问》); “孟氏使阳肤为士师,问于曾子。曾子曰:‘上失其道,民散久矣!如得其情,则哀矜而勿喜。’”(《论语·子张》)等。

[23] 张分田,《儒家愚民思想的经典依据——略论“民可使由之,不可使知之”的句读之争》,《人文杂志》,2009年,第6期。

[24] 例如“子曰:‘古者民有三疾,今也或是之亡也。古之狂也肆,今之狂也荡;古之矜也廉,今之矜也忿戾;古之愚也直,今之愚也诈而已矣。’”(《论语·阳货》)

[25] 同注2

[26] 同属东汉但早于郑玄的张敏就曾引用此章以言政事,详见 [南朝宋]范晔 撰;[唐]李贤等注,《邓张徐张胡列传第三十四》,《后汉书》,中华书局1965年版,第6册,卷四十四,第1502页。

[27] “《集注》将‘不可’改为‘不能’,本煞费苦心。而程子之言,意在为圣人回护。殊不知圣言俊诸百世而不惑,刻意周旋,反为多事也。”见程树德 撰,程俊英、蒋见元 点校,《论语集释》,中华书局1990年版,第532-533页。

参 考 文 献 :

【1】《论语注疏》,[魏]何晏等注,[宋]邢昺疏,《十三经注疏》下册,上海古籍出版社,1997年版。

【2】《论语集解义疏》,[魏]何晏集解,[梁]皇侃义疏,王云五主编,商务印书馆,1937年版,第107页。

【3】《论语集注》,[宋]朱熹撰,《四书章句集注》,中华书局,1983年版,第105页。

【4】《朱子语类》,[宋]黎靖德编,王星贤点校,中华书局,1986年版,第3册。

【5】《晦庵集(二)》,[宋]朱熹撰,[清]纪昀编纂,《影印文渊阁四库全书》第1144册,北京出版社,2012年版,。

【6】《论孟精义》,[宋]朱熹撰,[清]纪昀编纂,《影印文渊阁四库全书》第198册,北京出版社,2012年版。

【7】《四书或问》,[宋]朱熹撰,黄坤校点,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2001年版。

【8】《论语正义》,[清]刘宝楠撰,高流水点校,中华书局,1990年版,第299-300页。

【9】《论语集释》,程树德撰,程俊英、蒋见元点校,中华书局,1990年版。

【10】《礼记正义》,[汉]郑玄注,[唐]孔颖达正义,吕友仁整理,上海古籍出版社,2008年版,下册。

【11】《周礼注疏》,[汉]郑玄注,[唐]贾公彦疏,黄侃经文句读,《十三经注疏》之四,上海古籍出版社,1990年版。

【12】《后汉书》,[南朝宋]范晔撰;[唐]李贤等注,中华书局,1965年版,第6册,卷四十四。

【13】《论语译注》,杨伯峻译注,中华书局,2006年版。

【14】《论语新注新译》,杨逢彬著,陈云豪校,北京大学出版社,2016年版。

【15】赵友林,《古代学者“民可使由之不可使知之”阐释考》,聊城大学学报(社会科学版),2017年第1期。

【16】张分田,《儒家愚民思想的经典依据——略论“民可使由之,不可使知之”的句读之争》,《人文杂志》,2009年,第6期。

- 0

-

赞助

.png) 支付宝

支付宝

-nogc.png) 微信

微信

-

分享